「IT資産管理は導入しているから大丈夫」そう考えている企業は少なくありません。

しかし、近年のサイバー攻撃の巧妙化やリモートワークの定着により、従来の資産管理だけでは対応しきれない課題が顕在化しています。例えば、ある取引先でシステム障害が発生した際、「自社のどのサービスに影響が及ぶのか」を即座に答えられるでしょうか。資産管理では「サーバーが何台あるか」は分かっても、「そのサーバー停止がどこまで、どのように影響するか」は見えません。

実際に、2024年の大規模クラウド障害では、構成管理が不十分だった企業は影響範囲の特定に数時間を要し、その間ビジネスが停止するケースも発生しました。経営リスクとしてのIT障害に備えるには、資産の「数」ではなく「つながり」を把握する必要があるのです。

今回は、混同されがちな「構成管理」と「資産管理」の違いを明確にし、なぜ今、CMDB(Configuration Management Database)を活用した構成管理が求められているのかを解説します。

– なぜ今、構成管理が必要なのか

2024年以降、ランサムウェア攻撃は更に高度化し、サプライチェーン全体を狙った攻撃も増加しており、経済産業省のガイドラインでも、IT資産の可視化と構成管理の重要性が強調されるようになりました。構成管理が求められる背景には、以下のような昨今の情勢があります。

セキュリティリスクの複雑化

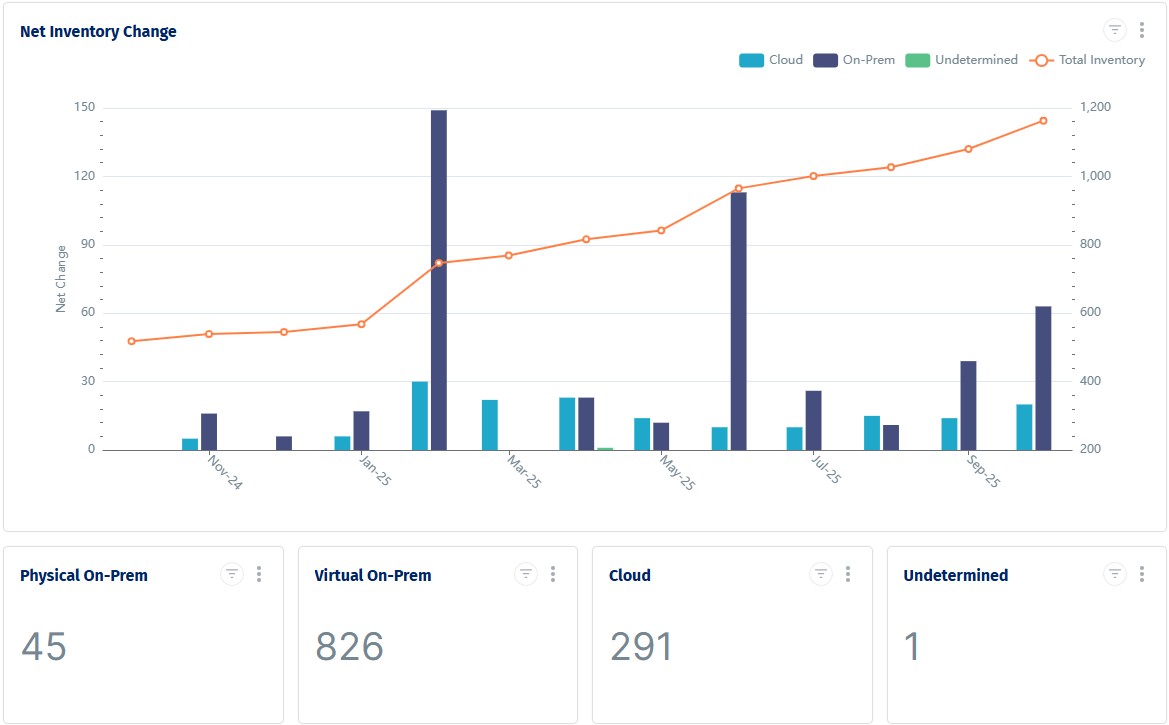

クラウドサービスの利用拡大により、オンプレミス・クラウド・SaaSが混在する環境が一般的になりました。このような環境では、「どのシステムが何と繋がっているか」という構成情報の把握が、セキュリティ対策の出発点となります。

法規制・監査対応の厳格化

個人情報保護法の改正やISMS認証の取得において、IT資産の構成管理とトレーサビリティが監査項目として重視されています。構成管理ができていない企業は、監査対応に多大な工数を要することになります。

DXを支えるインフラの可視化

デジタルトランスフォーメーションを推進する上で、既存システムの構成情報を正確に把握することは不可欠です。構成管理なしでは、システム刷新の影響範囲も正確に見積もれません。

このような状況に対応するためには資産管理だけ行っている場合、「保有している機器の台数」は把握できても、「サイバー攻撃を受けた際にどの業務システムが連鎖的に影響を受けるか」「重要顧客のデータがどこに保存され、どのシステムからアクセス可能か」といった経営判断に必要な情報が得られないため不十分となってしまいます。特にサービスを提供する側にとっては、顧客への影響範囲と復旧見込みを迅速に報告できるかどうかが、信頼関係の維持に直結します。構成管理なしでは、インシデント発生時に「調査中です」と答え続けることになり、ビジネス機会の損失や顧客離れのリスクが高まります。

– 構成管理と資産管理、何が違うのか?

そもそも構成管理と資産管理では何が違うのか、どうして資産管理を行っているだけでは不十分なのか、まずは以下にそれぞれの違いについて説明します。

資産管理とは

資産管理は、「何を、いくつ、どこに持っているか」を管理することが目的です。

要するにモノの管理を目的として行います。

資産管理の主な管理項目:

- ハードウェア・ソフトウェアの棚卸

- ライセンス数の管理

- 購入日・減価償却情報

- 保守契約の期限管理

資産管理のメリット:

- ライセンスコンプライアンスの確保

- 無駄な購入の削減によるコスト最適化

- 棚卸業務の効率化

- 資産台帳としての会計処理への活用

資産管理は主に「財務・経理的な観点」での管理であり、ビジネスへの直接的な影響は限定的です。

構成管理(CMDB)とは

一方、構成管理は「何と何が、どのように繋がっているか」という関係性を管理することが本質です。

システムやホストの構成や関係性を可視化することで、ITシステムを停止させることなく高い品質で提供するために行う活動です。

構成管理の主な管理項目:

- サーバー、ネットワーク機器、アプリケーションの構成情報

- システム間の依存関係

- 変更履歴とバージョン管理

- サービスとITインフラの紐付け

構成管理のメリット:

- 障害発生時の影響範囲の即座の特定

- 変更作業のリスク評価と計画立案

- セキュリティインシデント対応の迅速化

- システム全体の最適化とコスト削減

構成管理は「運用・セキュリティ・ビジネス継続性」に直結する戦略的な管理手法です。

つまり、資産管理だけでは「何を保有しているか」は分かっても、「システム変更や障害発生時にどこまで影響が及ぶか」が見えないため、昨今のような情勢の中だと、IT部門は毎回手作業で影響範囲を調査することになり、膨大な工数とヒューマンエラーのリスクを抱えることになります。構成管理があれば、影響範囲をいつでも簡単に確認でき、有事の際などに計画外の停止が発生することを防ぐことができます。

– Device42で実現する構成管理

Device42は、エージェントレスでネットワークをスキャンし、自動的にIT資産とその構成情報を収集するCMDBソリューションです。Device42をご利用いただくことで自動収集ジョブをスケジューリング化することで構成管理を自動化し、いつでも最新の構成情報を確認できるようになります。

Device42による構成管理の特徴:

-

自動ディスカバリー機能

ネットワーク上のすべてのデバイス、仮想マシン、クラウドリソースをエージェントレス自動検出し、CMDBに反映します。手動での情報更新が不要になるため、常に新鮮かつ正確な構成情報を常に確認できるようになります。また、エージェントレスであるためスキャン対象のNWに新たなホストが構築されても、自動で情報収集*1を行うことができます。

*1:対象のホストが既存の自動検出ジョブの対象NWに含まれていること、対象のホストに既存の自動検出ジョブで利用している認証情報が設定されている必要があります。

-

依存関係の可視化

アプリケーション、サーバー、データベース、ネットワーク機器の依存関係を自動的にマッピングします。

マッピングされた情報をいつでも確認でき、「このサーバーが停止したら、どの業務に影響が出るか」を簡単に確認できるようになります。

-

ITSMツールや脆弱性管理ツールとの連携

ITSMツールへ構成情報を連携することで構成管理情報を基に、変更作業の影響範囲を事前に評価できます。これにより、計画的なメンテナンスとダウンタイムの最小化が可能になります。また、脆弱性情報と構成管理を統合し、構成情報からパッチ適用の優先順位を付けたり、セキュリティインシデント発生時も、CMDBの情報を活用して迅速な対応が可能になります。

Device42を導入することで構成管理を実現できるだけでなく、それを自動で管理していくことが可能です。従来の手動でのExcel管理と異なり、新しいサーバーやクラウドリソースが追加されても自動検出により即座に反映されるため、「情報が古くて使えない」「担当者しか分からない」といった課題が解消されますそのため、昨今のますます複雑化していくITシステムも、人手をかけずに正確に追っていくことが可能です。

– Device42で実現する資産管理

さらに、Device42は構成管理に強みを持ちながら資産管理機能も充実しており、今まで行ってきた資産情報の管理業務を移行し、より効果的なものにすることができます。

Device42による資産管理の特徴:

-

リアルタイムな資産情報

自動検出により、常に最新の資産情報を維持します。手作業での更新漏れがありません。 -

コンプライアンス対応

ソフトウェアライセンスの使用状況を自動追跡し、ライセンス違反のリスクを低減します。 -

統合されたビュー

資産管理と構成管理が統合されているため、財務情報と運用情報を一元的に把握できます。

– 資産管理から構成管理へ

資産管理が「何を持っているか」を管理するのに対し、構成管理は「どのように繋がっているか」を管理します。両者は補完関係にありますが、昨今のIT環境の複雑化とセキュリティリスクの高まりを考えると、CMDBを活用した構成管理の導入は、もはや選択肢ではなく必須要件と言えるでしょう。

Device42は、構成管理と資産管理を統合的に実現し、ITシステム運用において価値のある情報を提供します。ビジネスの継続性を守り、デジタル時代の競争力を高めるために、構成管理ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。